Avant-hier, alors que je bénévolais tranquillou pour l’asso dont je vous causais dans cet article, voilà que je suis tombé sur un curieux cahier. J’étais en train de vider les caisses que l’on prépare à l’atelier pour mettre tout le fourbi qu’elles contenaient en rayon. Remplies à craquer d’articles de papeterie, les cagettes-plastique. Feutres à 1€ la trentaine, stylos à 0,50€ pour le même nombre, classeurs, carnets, cahiers à 0,50€ ou 1€ l’unité selon la qualité… Je triais donc tout ça et le déposais dans la bonne étagère, quand, au milieu de ce bordel, un cahier tout noir me chope l’œil.

« Oh putain ! » que je me dis. Oui, je suis assez aride en vocabulaire sous le coup de la surprise et les grossièretés moralo-sexistes bien franchouillardes m’échappent encore malheureusement assez vite. J’y travaille, mais enfin, c’est des choses incrustées depuis l’enfance. Bon, combien qu’il coûte ? 1€ ? Pas cheros. Je prends, par curiosité.

Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas, j’essplique : un Death Note est un cahier d’un genre un peu spécial. Inscrivez le nom d’une personne sur l’une de ses pages type papier-lettre, visualisez bien son visage dans votre petite caboche meurtrière, et la personne clabote d’un arrêt cardiaque dans les 40 secondes qui suivent si vous n’avez pas été assez pervers·e pour spécifier la cause et l’heure du trépas programmé. En gros. C’est tout le concept du manga du même nom (by le mystérieux Ōba Tsugumi au scénar et le fameux Obata Takeshi au dessin). Je vais pas vous décrire tout ça méticuleusement. C’est paru il y a 16 ans déjà, facile à trouver et sans doute à bon prix. Si ça vous intéresse je vous conseille la version manga, c’est assez long et rébarbatif passé le premier quart, mais l’animé est pire et toutes les adaptations filmiques sont absolument mauvaises. Je vous pousse pas à l’achat, les divers wiki de fans consacrés à vous narrent l’intrigue dans le détail.

Enfin bref. Ayant lu ce manga, justement, je ne pouvais pas moi-même ne pas me questionner sur l’utilisation que je ferais d’un tel objet si je mettais un jour la main dessus ? Un vrai, hein. Propriétés magiques et tout le bazar. Sans doute n’oserais-je pas écrire le moindre nom. Un tel pouvoir, ça doit faire gamberger sévère, détruire une vie, la sienne, en plus de celles des malheureuses et ·reux que vous avez pris·es en grippe. Qui tuez-vous ? Hein ? D’un simple coup de bic, à distance, bien planqué·e. Un dictateur sanguinaire ? Et si celui·celle qui le remplace est pire, vous recommencez ? Combien de temps ça va durer ? Peut-on s’arrêter une fois qu’on a commencé ? Serait-ce-t-y pas vous qu’êtes rendu·e sanguinaire autocrate en fin de compte ? Dissertez.

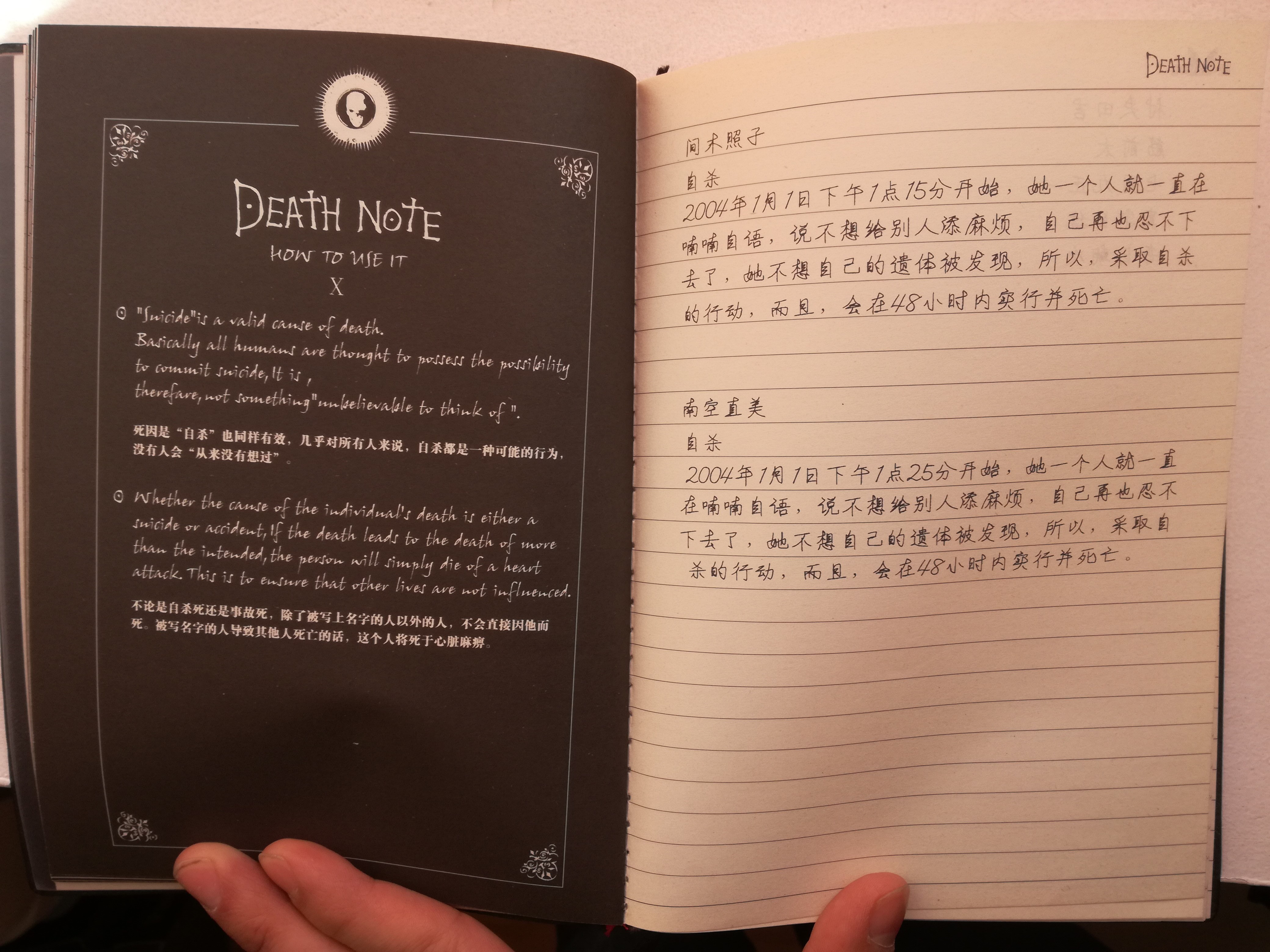

Bon, j’ai de la chance. Ce n’était pas un vrai. Ai-je inscrit un nom et constaté qu’on n’annonçait nulle part sur les réseaux, pourtant prompts à colporter les détails scabreux de l’existence, que ladite personne avait calanché ? Non. Pas si gogo, je suis. Et quand bien même j’aurais été un demeuré total, les différents logos de la série présents à chaque coin de page, les noms déjà inscrits à l’intérieur, ceux que le personnage principal de l’histoire originale est supposé avoir notés, typographiés, m’auraient aiguillé quant à la nature merchand-merdeuse du machin. Machin de bonne facture tout de même, faut l’avouer. Y a des clairefontaine autrement plus minables. Autre détail, et c’est ce qui me fait vous en causer aujourd’hui : j’ai remarqué que les textes, typographiés dans une police imitation écriture manuscrite, n’étaient pas écrits en japonais, mais en chinois.

Cherche une explication à ça CanardCanardVa, cherche. Trouve. Voilà qu’en 2005, deux ans après son lancement, un certain engouement pour la série s’est développé en Chine chez les écoliers·lières et collégiens·giennes. La mode prit alors d’avoir chacun·e son Death Note. Pas forcément manufacturé comme celui que j’ai trouvé. À tel point que dans certaines écoles de Shenyang on a fini par interdire l’usage de tout cahier type papier à lettre. Lorsque les enfants avaient fini leurs devoirs, certains s’amusaient paraît-l à inscrire les noms des profs qui leur hérissaient le poil. Enfin, le duvet, à cet âge-là.

Bien malin, un fabricant de jouets et outils s’est mis à en produire et à les distribuer à grande échelle dans les environs de Shenzhen. Le 20 mars 2007, un article de presse rapportait la présence de cahiers de la mort dans les écoles et les chaumières. Le 22 mars, 187 Death Notes avaient été confisqués dans les magasins de jouets et de fournitures scolaires. Le bureau administratif chargé de superviser le marché culturel déclare les Death Notes illégaux et les font interdire à la vente. Prétexte ? Outre les plaintes alarmées des parents qui retrouvent jusque sous les oreillers de leurs enfants de tels cahiers, aucune mention légale ni information quant au fabricant ne sont visibles sur l’objet. Pas un ISBN, pas un code barre, pas une adresse, pas un nom, rien. Illégal donc. Pratique.

Dans les boutiques du coin, on constate que cette mode a fait grimper les ventes de carnets en tous genres comme le mercure sous verre au cul de l’enfiévré·e. Les mômes ont-elles et -ils pris goût à fomenter les pulsions assassines qui sommeillent en chaque être ? Sans doute pas. La plupart n’écrivaient apparemment rien là-dedans, le gardaient comme un objet collector. Se pavanaient avec. Leur donnait l’air cool. L’air aussi de petits moutons facilement manipulables par les marchands sachant marchander sans chiens de berger, mais, ça, ne s’en rendront compte qu’avec le recul, dans quelques années. Sans doute comme moi se posaient-ils la question : qu’est-ce que j’en ferais si c’était un vrai ? Mais c’était pas des vrais. Jeunes, d’accord, mais pas plus abrutis·es que leurs vieux. Moins, peut-être, au vu de la réaction disproportionnée desdits adultes. Les ado arborant aujourd’hui fièrement leur cape attaque des titans seraient-ils prêts à se sacrifier au combat comme en 14-18 pour la défense d’un territoire si la guerre éclatait ? Revêtir la cape aiguise-t-il leurs penchants nationalo-patriotiques ? J’ose espérer que non et je ne le pense franchement pas. D’autant que les capes, pour le combat, c’est clairement pas la bonne idée. Un coup à s’étrangler sans l’aide de personne dans un mouvement de fuite.

La seconde question que je me pose maintenant c’est : mais qu’est-ce que je vais foutre de ça ? Comme si j’avais pas assez de conneries entassées dans ce minuscule 20 m2 qui nous sert de logement à mon amie et moi, et dont nous allons sans doute déménager très bientôt… Troisième question : Lyon compte une forte population sinophone, est-ce que je ne laisserais pas malencontreusement tomber le Death Note, mine de pas m’en apercevoir, devant la première personne de moins de 20 ans causant l’une des treize langues et dialectes de Chine ? Mmm… Honnêtement, je préfère me perdre en rêveries à ce sujet plutôt que de me demander qui j’aimerai bien zigouiller d’un coup de feutre.

Allez, à bientôt.

Ah oui, pardon. Les sources : ici et là.