Je ne sais pas si j’ai dépassé le pire de la crise avec ce burn-out. On verra bien. Ce qui est sûr par contre, c’est que vers fin juillet, quand la tête et le corps ont lâché en même temps, il s’est passé un truc.

J’avais envie d’écrire et de dessiner, mais mon cerveau refusait absolument de se concentrer sur quoi que ce soit. Pour ne rien arranger à cela, dans le but de calmer les angoisses dans l’immédiat, je me suis remis à fumer ces douces herbes qui rendent les choses plus légères. Automédication, pas bien, blabla. Je sais. Mais sur le coup ça m’a aidé.

J’avais vraiment envie d’écrire donc, et de la poésie avec ça, mais je n’arrivais pas à construire deux phrases qui se suivaient de manière cohérente, et alors trouver des rimes… Croyez-vous que ça m’ait empêché d’écrire ? Non.

Mon ami Enkidoux m’avait initié, il y a de ça environ 15 ans, à l’écriture automatique. Pas du genre de celle supposée transcrire par l’intermédiaire d’un médium les paroles des personnes décédées, non. L’autre. Celle qui consiste à écrire sans se laisser le temps de réfléchir à l’avance aux mots qu’on mettra sur le papier. Ça donne des résultats parfois amusants, parfois inquiétants, parfois juste illisibles. Tenez par exemple, l’un de ses textes.

Eh bien je me suis naturellement retrouvé à faire à peu près ça. Seulement, loin d’être un choix, j’étais simplement dans l’incapacité de faire autre chose. Il ne me restait plus que la forme, à peu près. Les mots existants se sont mis à côtoyer les inventions, et s’agençaient comme ça, mécaniquement et de manière assez fluide. Pas une rature, pas un retour en arrière. C’était en réalité assez jouissif.

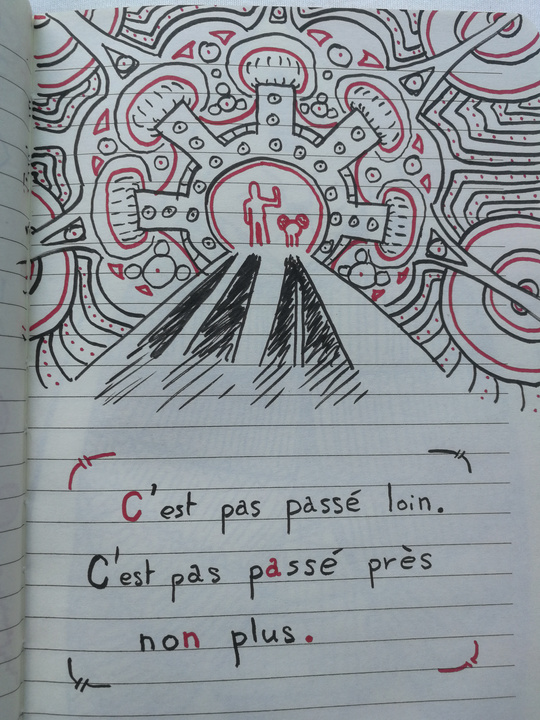

Voici donc les quelques textes produits, intercalés de quelques dessins automatiques faits au même moment. Ça ne vaut pas grand chose, mais je voulais les avoir ailleurs que dans un carnet que je finirai par perdre un jour. Histoire de bien me rappeler de l’état assez singulier dans lequel je me trouvais.

Je disparais dans la frigourle

Et l’herbe fraîche

Mon encre sèche

J’ai en mon cœur un cœur de poule

Dont tu t’effraies

Ô tourneflet

Je vois au loin la grise ampoule

Dessus la brèche

Arganstrabèche

Éclairant tristement la goule

Dont tu t’effraies

Ô tourneflet

Les passemûres s’inverligognent dans l’irmanante sandreboucle quand s’arne le lingot d’aubreverte et s’émoncule la varniotte au bas des andrebrumes.

Dans les fumeurs de cendre

Un tout petit oiseau

Vit parfois en décembre

Jusqu’au mois de juignot

Petit Petit Petit

Tout doux comme un moineau

Ce tout petit oiseau

Boit, boit l’eau de la Sambre

Et va cracher au feu

Des vieux fumeurs de cendre

Son colis d’arboiseau

Pile au niveau des yeux

L’enfroigne était griponne

Et l’auriculation

Donnait au mascarponne

Des airs d’unulation

Ô fiers épondriaques

Qu’on farlotte au bruzard

Izarez les cardiaques

Embrunés au blizzard

L’enfroigne était caduque

Au coutant des artelles

Et long etui de flête

On riait aux appels

Des languières éparses

Au vent des quatres arts

Pour les voitures sales

On prusque les faltards

Ô grand micoulaque

Espatrie les miroufles

Qui dansent dans l’été

Respondit les effares

Écarte les bussins

Et souviens-toi du soir

Des fous, des assassins

On parque à la douleur

Mutrissant les flandales

A sasques secourues

Par les virantes dames

Du bal des suspendues

Car savez-vous que diment

Les moris de princesses

Une purée de seins

Une pincée de fesses

Ah, pruce d’ici-bas

Souviens-toi de décembre

Et des estabajoies

Qui revenaient de Langres

On vit dans les marées

Dans les manes marrées

Les petits fiancs de Sambre

Arriguer les diarrhées.

Qu’attendez-vous,

Luirnes sans fard,

Lorsqu’il est tard,

Quand il fait lourd ?

Le peignefeuille ?

Celui qu’on cueille

Aux mois gentils,

Mai et avril ?

Dans la sombre fuite

Des étals de fruits sans seaux

Étaux sans suite

On ressent les soubresauts

Des tendres frites

Voilà, voilà. Vous voyez qu’en deux ans, la Belgique à eu le temps de faire son effet sur moi, entre cette mention des frites et deux fois le nom de la Sambre. Ça me plaît assez de constater que tout ça a touché mon inconscient.

Pendant cette période, qui a duré 3 ou 4 jours, j’étais bien sûr inquiet de l’état mental dans lequel je me trouvais, de la fuite de mes capacités intellectuelles (que je savais tout de même momentanée), mais j’ai véritablement ressenti à ce moment-là que ce genre de poèmes était peut-être le seul qui valait la peine d’être écrit ou lu. J’en étais convaincu. Depuis j’ai retrouvé quelques cases de mon cerveau et bon, je vais sans doute me relire La fin de Satan, Les Tragiques et tout Norge et je me dirai mon dieu quels génies, mais sur le coup…

Pour finir, ayant relu les textes d’Enkidoux pour l’occasion, je ne pouvais pas vous laisser sans vous partager son texte intitulé Poésie, en plein dans le sujet ! Vous pouvez également aller lire d’autres de ses textes, souvent à contraintes, sur son site principal Enkidoux.